- 学名: Panthera uncia(パンテラ・ウンシア)

- 英名: Snow Leopard

- 分類: ネコ科ユキヒョウ属

- 体長: 100〜130cm(頭胴長)

- 尾長: 80〜105cm(体長とほぼ同じ長さ)

- 体重: オス 45〜55kg、メス 35〜40kg

- 寿命: 野生で10〜12年、飼育下で最長20年以上

- 学名: Panthera uncia(パンテラ・ウンシア)

- 英名: Snow Leopard

- 分類: ネコ科ユキヒョウ属

- 体長: 100〜130cm(頭胴長)

- 尾長: 80〜105cm(体長とほぼ同じ長さ)

- 体重: オス 45〜55kg、メス 35〜40kg

- 寿命: 野生で10〜12年、飼育下で最長20年以上

ユキヒョウってこんな動物!

- 美しい白銀の毛皮と斑点をもつ神秘的な大型猫

- 9メートル超えの跳躍力で岩場を駆け回る

- マイナス40度の極寒でも生き抜く適応能力

- 体と同じ長さの尾で高所でのバランス間隔

- 「山の幽霊」と呼ばれる姿を見せない希少な存在

この記事では「雪山の王者」ユキヒョウの生態から今日からできる保全活動まで徹底解説していきます。

※長くなりますので目次を見ながら興味のある内容に飛んでくださいね😅それでは、スタート!

ユキヒョウ基本情報

分類と特徴

ユキヒョウは、独自のユキヒョウ属に分類されるネコ科動物。

※依然としてパンテラ属として分類する見解もあります

学名の「ウンシア(uncia)」はラテン語で「1/12」を意味しているんです。

少し分かりにくいですが…ユキヒョウの毛皮が高価で1オンス(1/12ポンド)の金と同等の価値があったことに由来しています!

ユキヒョウは高山環境に完璧に適応した姿で、厚い毛皮と独特の斑点模様が特徴。

その体は比較的小さめですが、驚異的な運動能力を持っています。

地域集団について

長い間、ユキヒョウには亜種がないと考えられてきました。

しかし最新の研究では3つの異なる地域集団が確認されています。

現在確認されている地域集団

- 中央アジア集団:天山山脈、パミール高原、ヒンドゥークシュ山脈に生息

- 北方集団:アルタイ山脈、サヤン山脈、ゴビ砂漠周辺に生息

- チベット高原集団:ヒマラヤ山脈、チベット高原に生息

各集団は生息環境に適応して微妙に異なる特徴があります。

例えば、北方集団はより厚い毛皮を持ち、チベット高原集団はやや小型で高所環境への適応が顕著です。

分布と生息環境

ユキヒョウの生息地は、中央アジアからヒマラヤ、チベット高原を経て中国西部に至る高山地帯に限られています。

主な生息国と地域

- ロシア(アルタイ山脈、サヤン山脈)

- モンゴル(アルタイ山脈、ゴビ砂漠周辺の山岳地帯)

- 中国(新疆ウイグル自治区、チベット自治区、青海省、甘粛省)

- カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン(天山山脈、パミール高原)

- アフガニスタン、パキスタン(ヒンドゥークシュ山脈、カラコルム山脈)

- インド、ネパール、ブータン(ヒマラヤ山脈)

ユキヒョウは標高3,000〜5,400メートルの高山環境を主な生息地としています。

夏季には雪線近くまで上がり、冬季にはより標高の低い場所に移動する垂直移動も観察されています。

生息環境の特徴

ユキヒョウは特有の環境要素を必要としています。

- 急峻な岩場や崖

- 十分な獲物

- 人間活動の少ない広大な行動圏

- 水源へのアクセス

特に重要なのは岩場の存在です。

ユキヒョウは岩場を移動経路として利用し、待ち伏せ狩りの際の隠れ場所としても活用します。

その運動能力を最大限に生かせる環境が、ユキヒョウの生存には不可欠なのです。

個体数と保全状況

現在のユキヒョウの推定個体数は、世界全体で約4,000〜6,500頭(IUCN 2021年)。

これは非常に少ない数字で、ユキヒョウが絶滅の危機に瀕していることを示しています。

国別の推定個体数

- 中国:約2,000〜2,500頭(世界最大の個体数)

- モンゴル:約1,000頭

- インド:約400〜700頭

- ネパール:約300〜500頭

- パキスタン:約200〜420頭

- ロシア:約70〜90頭

- その他の国:合計約1,000頭

ユキヒョウの保全状況の推移

2017年、ユキヒョウはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで「絶滅危惧種(EN)」から「危急種(VU)」に格下げされました。

これは以前は確認できなかった個体が発見されるようになったことが理由で、実際の個体数が増加したわけではないとされています。

| 年代 | 推定世界個体数 | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 1970年頃 | 不明(推定15,000〜20,000頭) | ユキヒョウの商業取引が盛ん |

| 1975年 | – | ワシントン条約でユキヒョウが附属書I掲載(国際取引禁止) |

| 1990年代 | 約4,500〜7,500頭 | 最初の科学的な個体数調査開始 |

| 2008年 | 約4,080〜6,590頭 | IUCN「絶滅危惧種(EN)」に分類 |

| 2017年 | 約4,000〜6,500頭 | IUCN「危急種(VU)」に格下げ(調査方法の改善による) |

| 2022年 | 約4,000〜6,500頭 | 一部地域で安定または回復傾向も |

一部の地域、特にインド北部やモンゴル西部のいくつかの保護区では保全活動の成果として個体数が安定または微増している兆候もあります。

しかし全体としては密猟や生息地喪失の脅威は継続しており、ユキヒョウを取り巻く状況は依然として厳しいままです。

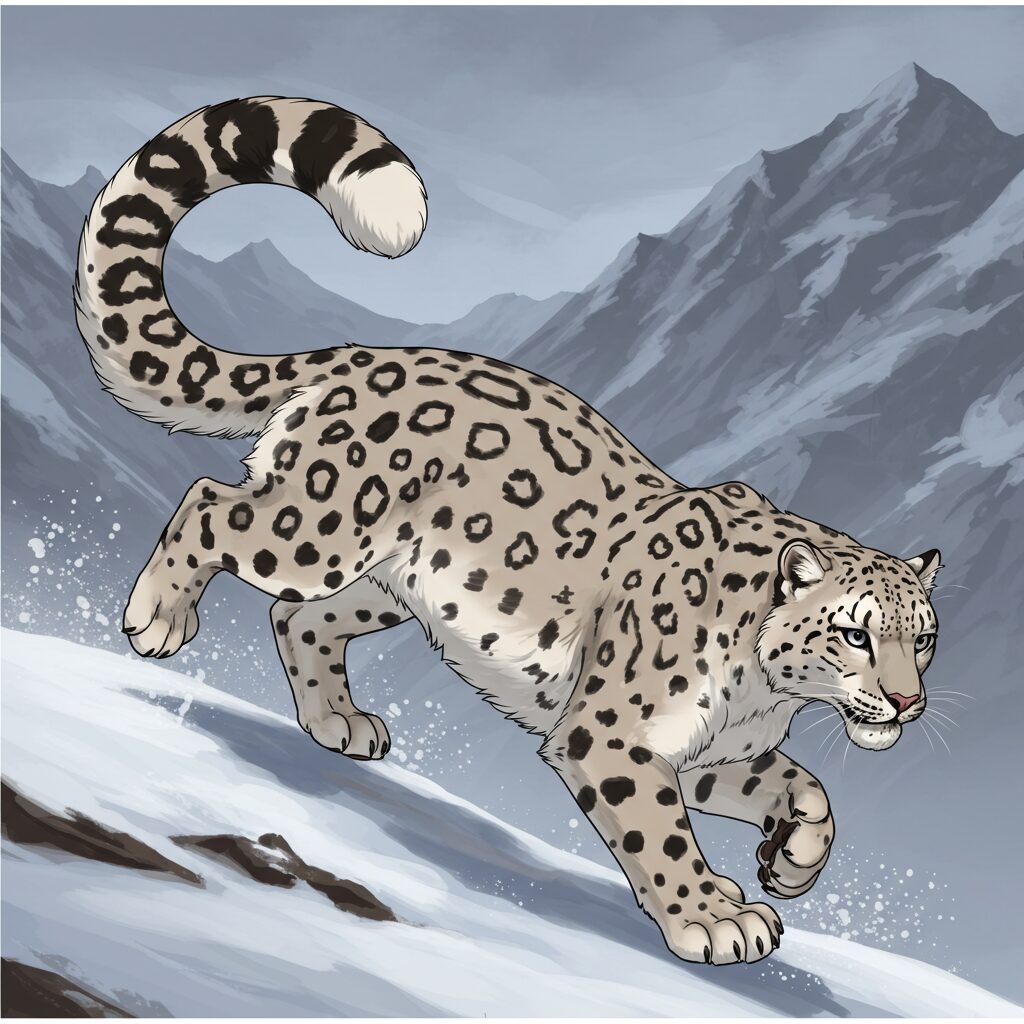

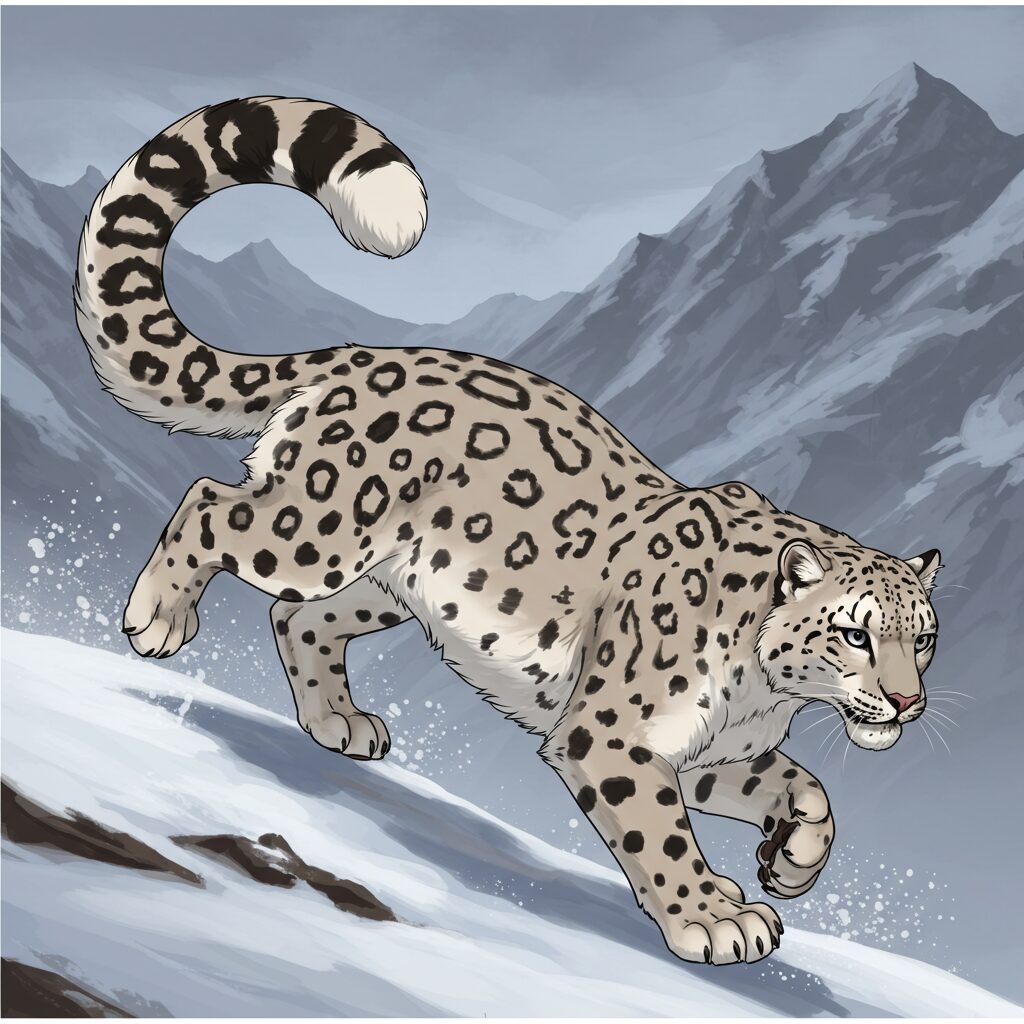

驚異の身体的特徴

雪と岩に溶け込む完璧な迷彩

ユキヒョウの毛皮は、その生息環境である雪山と岩場に完璧に溶け込むように進化しました。

体の基本色は灰白色から淡い黄灰色で、黒い輪郭の斑点(ロゼット)が不規則に散らばっています。

この色彩パターンは単なる美しさだけでなく、岩場と雪が混在する環境での優れた迷彩として機能するんです。

特に薄明かりや雪景色の中では、その効果は絶大です。

ユキヒョウの主な獲物である野生ヤギや羊は、この迷彩によってユキヒョウを視認しにくくなります。

気づいた時にはすでに近づかれていることも少なくありません。

パンテラ属の模様比較

- ユキヒョウ:灰白色の地に黒い輪郭の斑点(雪と岩の環境に適応)

- トラ:オレンジ色の地に黒い縞(草むらや森の光と影に適応)

- ヒョウ:黄褐色の地にバラ斑(森の木漏れ日に適応)

- ジャガー:黒点のあるバラ斑(熱帯雨林の暗い環境に適応)

研究によると、ユキヒョウの模様は約310万年前にパンテラ属のネコ科動物から分岐した後、高山環境への適応過程で進化したと考えられています。

極寒に適応した身体構造

ユキヒョウは極寒の高山環境で生き抜くために、様々な身体的適応を獲得しています。

寒冷適応の特徴

- 極めて厚く密な毛皮(他のネコ科動物の約3倍の密度)

- 体全体を覆う長い体毛(最大5cm)

- 脚部や腹部の特に厚い毛皮

- 広い鼻腔と大きな副鼻腔(吸い込む冷たい空気を温める)

- コンパクトな耳と短い四肢(熱損失を最小限に抑える)

これらの特徴により、ユキヒョウはマイナス40度までの極寒環境でも生存できます!

特に注目すべきは、呼吸によって失われる熱を最小限に抑える広い鼻腔構造です。

この適応は他のネコ科動物には見られないユキヒョウ特有のものです。

実際、モンゴルで行われた研究では、氷点下30度を下回る環境でも活発に狩りをするユキヒョウが観察されています。

この耐寒性は、地球上で最も過酷な環境のひとつで生き抜くために不可欠なのです。

驚異的な跳躍力と岩場での俊敏性

ユキヒョウの最も印象的な能力の一つが、その驚異的な跳躍力。

運動能力の特徴

- 垂直方向に3メートル以上のジャンプ能力

- 水平方向に最大9〜15メートルの跳躍記録

- 体重の3倍の獲物を引きずることができる筋力

- 極めて長く強靭な後肢

- 優れたバランス感覚と方向転換能力

これらの能力は、急峻な岩場や崖での狩りに完璧に適応したものです。

ユキヒョウは獲物を長距離追跡するよりも、高所から一気に襲いかかる戦略を採用しています。

インド・ラダック地方での研究によると、ユキヒョウは体重の3倍以上ある獲物(最大150kg程度)を捕らえることが確認されています。

さらにそれを急斜面や崖を上って安全な場所まで運ぶことができるのです。

なんとも信じられない身体能力ですね!

長い尾の役割と機能

ユキヒョウを特徴づける最も目立つ特徴の一つが、その長い尾です。

尾は体長とほぼ同じ長さ(80〜105cm)があり、他のネコ科動物と比較しても極めて長いものです。

長い尾の主な機能

- バランス維持:急峻な崖や岩場での移動や跳躍時の安定性を確保

- 方向転換:空中でのジャンプ中の姿勢制御

- 保温:寒冷時に顔や足を覆って保温(尾を巻きつけて寝る習性)

- 脂肪貯蔵:冬季の栄養備蓄としての役割も

特筆すべきは、尾全体が厚い毛で覆われていること。

これにより保温効果が高まるだけでなく、バランス維持のための空気抵抗も得られます。

ユキヒョウは休息時や睡眠時に尾を顔に巻きつける特徴的な行動を見せます。

これは鼻や口の周囲を保温し、冷たい空気から保護するためと考えられています。

この行動は、動物園でも頻繁に観察できるユキヒョウの特徴的な姿です。

モンゴルのゴビ砂漠地域で行われた研究では、気温が極端に低下する夜間に、ユキヒョウがより頻繁に尾を顔に巻きつける行動が観察されています。

まさに自然が生み出した完璧な防寒具なのです!

生態と行動

垂直移動と季節的適応

もう一つ、ユキヒョウの特徴的な行動の一つが季節に応じた垂直移動です。

高山生態系の変化に合わせて標高を変える行動は、ユキヒョウならではのものです。

季節による生息標高の変化

- 夏季:4,000〜5,400メートルの高所に移動(獲物の夏の移動に追随)

- 冬季:2,500〜4,000メートルの比較的低い標高に下りる

- 春・秋:中間の標高帯を利用(獲物の移動経路に合わせる)

最大で年間2,000メートル以上の標高差を移動するユキヒョウも確認されています。

これは東京スカイツリーの約4倍の高さ差を季節ごとに移動していることになるのです!

広大な行動圏と痕跡

ユキヒョウは極めて広大な行動圏を持ちます。

これは高山環境における獲物の密度が低いことに関連しています。

行動圏の広さ

- オスの行動圏:100〜1,000平方キロメートル(東京23区の約1.5倍以上)

- メスの行動圏:60〜500平方キロメートル

- マーキング方法:尿、爪痕、糞、臭腺分泌物による境界表示

- 通信手段:尿によるケミカルメッセージ(繁殖状態や健康状態を伝達)

ユキヒョウのテリトリーは完全に排他的ではなく、部分的に重複することがある点が特徴です。

特に「コア領域」と呼ばれる中心部分以外では、他個体の通過を比較的寛容に許容することもあります。

ユキヒョウの研究者たちは、「スクレイプ」と呼ばれる特徴的な爪痕を探すことでユキヒョウの存在を確認します。

これは後ろ足で地面を掻くことで作られる浅い窪みで、尿や臭腺の分泌物でマーキングされています。

一か所のスクレイプを複数のユキヒョウが時間差で利用することで、直接会うことなく情報交換する「郵便ポスト」のような役割を果たしているのです。

なんとも効率的なコミュニケーション方法ですね!

狩猟戦略と食性の特徴

ユキヒョウは典型的な「待ち伏せ型」の捕食者です。

高所から獲物を観察し、最適なタイミングで一気に襲いかかる戦略を採用しています。

ユキヒョウの主な獲物

- ブルーシープ(ナヤウール)

- アルガリ(野生のヒツジ)

- シベリアアイベックス(野生のヤギ)

- タール(ヒマラヤ山岳地帯のヤギ)

- マーモット(高山に生息する大型リス)

- ナキウサギ(小型の草食動物)

ユキヒョウの狩猟成功率は約15〜30%と比較的高く、これは待ち伏せ戦略の有効性を示しています。

一回の捕食で最大20kgの肉を食べることができ、大型獲物の場合は3〜4日かけて食べ続けることもあります。

事例:キルギスでのカメラトラップ研究

ユキヒョウが岩場の突出部から約12メートル下にいたアイベックスに向かって一気に跳躍する様子が撮影されています。

空中で獲物を捕らえるこの驚異的なハンティング技術は、何世代にもわたって磨き上げられてきたものなのです。

引用:Kyrgyz Snow Leopard Foundation, 2021

独特のコミュニケーション方法

ユキヒョウは他の大型ネコ科動物とは異なる特徴的なコミュニケーション方法を持ちます。

最も顕著な違いは「咆哮(ほうこう)」ができないことです。

解剖学的に喉頭の構造が他の大型ネコ科動物と異なるため、ライオンやトラのような大きな咆哮ができません。

※咆哮とは:猛獣などが、ほえたけること。

ユキヒョウの主な発声

- チャフ音(「プルッス」という短い息吹き):友好的挨拶や子への安心シグナル

- 低いうなり声:警告や威嚇

- 高い鳴き声:発情期のメスの呼びかけ

- プルル音:母子間コミュニケーション

ユキヒョウは声による通信が遠くまで届きにくい岩場や崖の環境で進化したため、視覚的・嗅覚的コミュニケーションに重点を置いています。

特に興味深いのが「チャフ音」で、短く強い息を吐く音。非攻撃的な接近や安心を表すシグナルとして使われます。

この音は最大200メートル先まで届くことがあります。

事例:ネパールでのフィールド研究

子ユキヒョウが母親から離れすぎたときに、母親が特徴的なプルル音で子を呼び戻す行動が記録されています。

このような微妙な発声による親子のコミュニケーションが、厳しい環境での子育て成功に重要な役割を果たしているのです。

過酷な環境での子育て

ユキヒョウの繁殖は季節性があり、通常1〜3月の冬季に交尾が行われます。

この時期は雌が発情期を迎え、特有の鳴き声とマーキングでオスを引き寄せます。

繁殖と子育ての特徴

- 性成熟年齢:2〜3歳

- 妊娠期間:約90〜100日

- 一度の出産数:2〜3頭(平均2.2頭)

- 出産間隔:通常2年に一度

- 繁殖シーズン:1〜3月(交尾)、4〜6月(出産)

出産場所として選ばれるのは、通常岩の隙間や洞窟など、天候や捕食者から守られた隠れた場所です。

生まれたばかりの子ユキヒョウは目が見えず、完全に母親に依存しています。

ユキヒョウの特筆すべき点は、子育て期間が非常に長いことです。

成長過程

- 生後2週間:目が開く

- 生後7週間:固形物を食べ始める

- 生後2〜3か月:母親との短距離移動を開始

- 生後18〜22か月:母親から独立

- 生後2〜3年:性成熟に達する

多くのネコ科動物の子育て期間が1年前後であるのに対し、ユキヒョウは18〜22か月もの長期間、子どもと行動を共にします。

これは高山環境での生存に必要な高度な狩猟技術や地形把握能力を習得するために必要な期間と考えられています。

特に急峻な岩場での狩りの技術や、厳しい冬を生き抜くための知識は、長期にわたる母親からの学習が不可欠なのです。

事例:インド・スピティ渓谷での研究

子ユキヒョウが母親から狩りの技術を学ぶ様子が詳細に記録されています。

最初は母親の狩りを遠くから観察するだけだった子どもたちが、徐々に実際の狩りに参加するようになります。

最終的には単独で狩りができるようになるまでの過程が明らかになっています。

引用:Nature Conservation Foundation India, 2019

生態系における役割

高山生態系の頂点捕食者

ユキヒョウは生息する高山生態系において「頂点捕食者」の役割を担っています。

その存在は単に「食物連鎖の上位種」というだけでなく、生態系全体の健全性を調整する重要な役割を果たしています。

生態系における機能

- 草食動物個体群の調整:過剰な増加を防ぎ、植生への過度な圧力を軽減

- 草食動物集団の健全性維持:弱った個体を優先的に捕食し、集団の健全性を保つ

- 植生の保護:草食動物による過剰な採食を防ぎ、高山植生の多様性を維持

- 中・小型捕食者への影響:他の捕食者の行動や個体数に影響を与える「カスケード効果」

事例:ネパールでの研究結果

ネパールのサガルマータ国立公園(エベレスト地域)での研究では、ユキヒョウの生息密度が低下した地域で、ヒマラヤタールの個体数が急増しています。

それに伴い高山草原の劣化が観察されているのです。

このことは、ユキヒョウが生態系の均衡維持に重要な役割を果たしていることを示す具体的な証拠です。

引用:WWF Nepal Himalayas Program, 2020

ユキヒョウと「アジアの水塔」

ユキヒョウの生息する高山地域は、「アジアの水塔」と呼ばれる重要な水源地です。

ヒマラヤ・ヒンドゥークシュ山脈やチベット高原から発する主要河川は、アジア全域に水を供給しています。

ユキヒョウの保全と水源保護の関係

- ユキヒョウの生息域はインダス川、ガンジス川、ブラマプトラ川などの主要河川の源流

- これらの河川流域には20億人以上が住んでおり、その水資源に依存

- ユキヒョウを頂点とする生態系が健全であれば、森林・草原の保全を通じて水源も保護される

- 水源涵養機能の維持は、下流の農業生産や都市用水にも直結

特にヒマラヤ地域では、ユキヒョウの生息地保全と水源保護が密接に関連しており、下流の農業生産の安定にもつながっているという研究結果が報告されています。

健全なユキヒョウ個体群の存在は、「山の健康状態」を示す重要な指標となっているのです。

ユキヒョウを守ることは、間接的に私たち人間の水資源も守ることになるのですね!

絶滅の危機と直面する脅威

生息地の縮小と分断

ユキヒョウが直面する最大の脅威の一つは、生息地の縮小と分断です。

広大なテリトリーを必要とするユキヒョウにとって、生息環境の変化は生存の危機に直結します。

生息地を脅かす主な要因

- 鉱山開発:中央アジアとモンゴルでの鉱物資源開発の拡大

- 道路建設:中国の「一帯一路」構想などによる高山地帯への道路網拡大

- 過放牧:家畜の過剰な放牧による高山草原の劣化

- 水力発電ダム:河川流域の環境改変

- 観光開発:無計画な高山地域の観光地化

特に深刻なのは生息地の「分断化」です。

かつて連続していた生息地が道路や開発によって分断されると、ユキヒョウは孤立した小さな個体群に分かれてしまいます。

これにより遺伝的多様性の低下や近親交配の問題が生じ、長期的な生存可能性が低下するのです。

研究結果

キルギスでの調査では、金鉱山開発によって以前は連続していたユキヒョウの生息地が分断され、地域個体群間の遺伝的交流が大幅に減少したことが報告されています。

このような分断化は、すでに少ない個体数をさらに小さな集団に分けてしまうため、絶滅リスクを高める重大な要因となっています。

引用:Snow Leopard Trust Central Asia Program, 2020

密猟と違法取引の実態

ユキヒョウは美しい毛皮と伝統医薬品としての価値から、依然として密猟の対象となっています。

ユキヒョウの密猟目的

- 毛皮:高級衣料品や装飾品(1枚で数百万円の価値)

- 骨:伝統医薬品の原料(骨壷病や関節炎の治療薬として)

- 内臓:特に胆のう(民間療法として)

- 爪・歯:お守りや装飾品

ワシントン条約(CITES)によりユキヒョウの国際取引は1975年から全面的に禁止されていますが、闇市場での取引は続いています。

特に中国、ロシア、モンゴルの国境地域では、密猟されたユキヒョウの部位が高値で取引されています。

国際的な調査によると、2000年から2020年の間に約1,000頭のユキヒョウが密猟の犠牲になったと推定されています。

実際の数字はさらに多い可能性が高く、この脅威は現在も継続しているのです…。

密猟者たちはワイヤースネア(罠)や毒餌、時には銃器も使用します。

モンゴルのゴビ地域では、一つの谷に最大50個ものワイヤースネアが設置されているケースが報告されています。

これらの罠はユキヒョウだけでなく、その獲物となる動物や他の野生生物にも被害を与えており、生態系全体に深刻な影響を及ぼしています。

気候変動の影響

気候変動もユキヒョウの生存に深刻な影響を与えています。

高山生態系は気候変動に特に脆弱で、温暖化により大きな変化が生じています。

気候変動がユキヒョウに与える影響

- 植生帯の上昇:森林限界が上昇し、開けた高山環境が縮小

- 積雪パターンの変化:狩りや移動に影響

- 獲物分布の変化:食料源の分布や利用可能性の変化

- 水資源の変動:降雨パターンの変化と氷河の後退

最も深刻なのは「森林限界の上昇」です。

温暖化により森林が高標高へと広がると、ユキヒョウの主要な生息環境である開けた高山草原や岩場が縮小します。

ヒマラヤ地域では、この現象により2050年までにユキヒョウの生息適地が最大30%減少すると予測されています。

また気候変動は、獲物となる野生ヤギや羊の分布にも影響を与えます。

研究結果

中国青海省での研究では、降雪パターンの変化により野生ヤギの季節移動が変化し、それに伴いユキヒョウの狩猟パターンにも影響が出ていることが確認されています。

こうした変化にユキヒョウがどこまで適応できるかは未知数であり、長期的な保全のための大きな課題となっています。

引用:International Centre for Integrated Mountain Development, 2022

保全・保護活動の現在

国際的な保全の枠組み

ユキヒョウの保全には国際的な協力が不可欠です。

現在、複数の国際的枠組みがユキヒョウ保全に取り組んでいます。

主な国際的な取り組み

- グローバル・スノーレパード・エコシステム保護プログラム(GSLEP):12の生息国政府による共同保全イニシアチブ

- ワシントン条約(CITES):国際取引の全面禁止(附属書I掲載)

- スノーレパード・ネットワーク:研究者や保全団体の国際的連携組織

- 世界自然保護基金(WWF)スノーレパード・プログラム:生息地全域での保全活動

特に2013年に設立されたGSLEPは画期的な取り組みです。

ユキヒョウが生息する12カ国すべてが参加し、2020年までに「スノーレパード景観(SLL)」と呼ばれる20の重要生息地の保全を強化する目標を掲げました。

この取り組みにより、国境を越える保全協力が進展し、モンゴル-ロシア国境地域やカザフスタン-キルギス-中国の国境地域など、以前は連携が困難だった地域での協力が実現しています。

成功事例

特筆すべきはブータンの取り組みです。

同国は憲法で国土の60%以上を森林として維持することを定め、その結果ユキヒョウの個体数が安定しています。

2019年の国際会議では「ブータン・モデル」として他国への普及が提言されました。

引用:Global Snow Leopard & Ecosystem Protection Program, 2022

革新的な調査・モニタリング技術

ユキヒョウの保全には正確な生態や個体数の把握が不可欠です。

近年、革新的な技術がユキヒョウ研究に導入され、従来は困難だった調査が可能になっています。

最新の調査技術

- カメラトラップ:自動撮影カメラによる非侵襲的モニタリング

- 環境DNA分析:雪や水から採取したDNAによる存在確認

- 遺伝子分析:糞や毛から個体識別や親族関係を解析

- 衛星追跡:GPS首輪による行動追跡

- ドローン技術:アクセス困難な地域の調査

特にカメラトラップ技術は革命的な進歩をもたらしました。

最新のAI搭載カメラトラップは、撮影された画像からユキヒョウを自動識別し、個体ごとの斑紋パターンから個体識別まで行うことができます。

モンゴル西部の調査では、この技術により従来の推定より約40%多いユキヒョウが生息していることが判明しました。

また、環境DNA技術も大きな可能性を持っています。

ユキヒョウの足跡がついた雪を採取するだけで、その地域での存在確認が可能になりました。

中国青海省での調査では、この手法により従来の調査で見逃されていた小規模な個体群が発見されています。

こうした技術の発展により、保全活動の効果測定や脅威の早期発見が可能になり、より効果的な保全戦略の立案に貢献しています。

地域コミュニティとの共存プログラム

ユキヒョウ保全の最も重要な要素として、地域コミュニティとの協力関係があります。

近年、様々な革新的アプローチで人間とユキヒョウの共存を促進する取り組みが進んでいます。

成功している共存プログラム

- 保険制度:家畜被害への補償により報復的殺害を防止

- 獣害防止:改良型家畜囲いの普及や夜間の見張り強化

- 代替生計手段:エコツーリズムや工芸品製作など、新たな収入源の創出

- 教育・意識啓発:学校教育や地域ワークショップによる理解促進

ここでは、各国の地域コミュニティとの協力体制により保全活動を成功させた事例をご紹介します。

スノーレパード・エンタープライズ

これはネパールで始まり現在12の国で実施されているプログラムです。

地域の女性たちが伝統工芸品を制作・販売し、その収益の一部をユキヒョウ保全と家畜被害の補償に充てる仕組みです。

ユキヒョウ・フレンドリー・キャッシュミア

モンゴルでは、「ユキヒョウ・フレンドリー・キャッシュミア」という認証制度が始まりました。

適切な放牧管理を行い、ユキヒョウ保全に協力する牧民からのカシミアに認証を与え、市場での付加価値を高める取り組みです。

2018年の開始以来、参加牧民の間では報復的殺害がゼロになったと報告されています。

プレデター・プルーフ・コラル

インドのスピティ渓谷では、「プレデター・プルーフ・コラル」(捕食者侵入防止囲い)の普及により、夜間の家畜被害が約80%減少しました。

これらの成功事例は、地域コミュニティの経済的利益とユキヒョウ保全を両立させることの重要性を示しています。

国際協力と資金調達

ユキヒョウ保全には安定した資金と国際的な協力が不可欠です。

近年、さまざまな革新的な資金調達メカニズムと国際協力の枠組みが構築されています。

資金調達と国際協力の新たな枠組み

- 生態系サービスへの支払い(PES):水源保全などの価値に対する下流域からの資金提供

- 炭素クレジット:森林・草原保全による炭素固定の経済的価値化

- 企業パートナーシップ:企業の社会的責任(CSR)と連携した保全資金

- クラウドファンディング:一般市民からの小口資金調達

ここでは、国境を越えた保全活動の成功事例をいくつかご紹介します。

スノーレパード・ランドスケープ・トラスト・ファンド

これは世界銀行と国連開発計画が主導する基金で、ユキヒョウの重要生息地20箇所の長期的保全資金を確保するものです。

2022年までに2億米ドル以上を調達し、生息国の保全活動を支援しています。

Partagonia社寄付プログラム

また、企業との革新的なパートナーシップも拡大しています。

高級アウトドアブランドのPartagonia社は、売上の1%をユキヒョウ保全に寄付するプログラムを実施。

これまでに500万米ドル以上が保全活動に充てられました。

Microsoft社のAI for Earth プログラム

さらに、先進技術企業との連携も進んでいます。

Microsoft社のAI for Earth プログラムは、カメラトラップ画像の自動解析技術を提供し、ユキヒョウのモニタリング効率を飛躍的に向上させました。

こうした多様なパートナーシップにより、従来の政府間協力や寄付に依存しない、より持続可能な保全資金メカニズムが構築されつつあります。

あなたにもできるユキヒョウの保全・保護活動

日常生活でできること

ユキヒョウは遠い山岳地帯に生息していますが、私たちの日常の選択がその未来に影響を与えます。

あなたの日常生活の中でできるユキヒョウ保全への貢献をご紹介します。

あなたにもできる保全活動

- 持続可能な商品を選ぶ:ユキヒョウ生息地の国からの製品は認証マークのあるものを選ぶ

- カシミア製品の選択:「ユキヒョウ・フレンドリー」認証のあるカシミアを選ぶ

- 旅行先の選択:エコツーリズム認証のあるオペレーターを選ぶ

- SNSでの情報拡散:保全活動や脅威についての情報を共有する

- 教育と啓発:周囲の人々にユキヒョウの重要性を伝える

特に重要なのがカシミア製品の選択です。

モンゴルや中国など、ユキヒョウの生息国では山羊の過放牧が生息地劣化の主因となっています。

「ユキヒョウ・フレンドリー・カシミア」認証製品を選ぶことで、持続可能な放牧を支援できます。

また、ユキヒョウ生息国への旅行を計画する際は、地域コミュニティに利益を還元し、環境への影響を最小限に抑えるエコツーリズムを選びましょう。

正しい選択をするための情報源として、Snow Leopard Trust や WWF のウェブサイトが役立ちます。

これらのサイトでは、認証製品のリストや、責任ある旅行についての情報が提供されています。

日常の小さな選択の積み重ねが、ユキヒョウの未来を左右する大きな力となるのです。

信頼できる団体への支援方法

直接的にユキヒョウ保全を支援したい方には、信頼できる団体への寄付や会員登録がおすすめです。

以下に主な国際的保全団体と支援方法をご紹介します。

主なユキヒョウ保全団体

- スノーレパード・トラスト:世界最大のユキヒョウ専門保全団体

- WWF(世界自然保護基金):スノーレパード・プログラムを展開

- パンテラ財団:大型ネコ科動物保全の専門団体

- スノーレパード・コンサーバンシー:地域主導の保全活動に特化

それぞれの団体には様々な支援方法があります。

支援方法の例

- 寄付:一回限りの寄付や継続的な月次寄付

- シンボリック・アドプション:特定のユキヒョウを象徴的に「養子」にする

- 会員登録:定期的な支援と情報提供を受ける

- ギフトショップの利用:ユキヒョウをモチーフにした商品購入で資金提供

- 遺贈:遺言による寄付

カメラトラップ・スポンサー

特にユニークなのが「カメラトラップ・スポンサー」プログラムです。

スノーレパード・トラストでは、1台のカメラトラップ(300〜500米ドル)のスポンサーになると、そのカメラが撮影したユキヒョウの画像や調査報告を定期的に受け取れます。

トリビュート・ギフト

また、多くの団体では「トリビュート・ギフト」(記念寄付)も受け付けています。

誕生日や記念日、追悼などの機会に、大切な人の名前で寄付を行うことができるのです。

どの団体を選ぶにせよ、透明性の高い情報公開を行い、現地コミュニティと協働している団体を選ぶことが重要です。

信頼できる団体への支援は、限られた保全資源を最も効果的に活用する方法なのです。

ユキヒョウに関するQ&A

ユキヒョウは人を襲うの?

ユキヒョウは基本的に人間を避ける傾向があり、人を襲う事例は極めて稀です。

野生のユキヒョウによる人身被害の報告はほとんどありません。

その理由は、ユキヒョウが人間を獲物と見なさないことと、人間活動を避けて行動する習性があるためです。

実際、研究者たちが何年も調査を続けている地域でも、ユキヒョウの姿を直接目撃することはまれです。

野生でユキヒョウを見る可能性は?

野生のユキヒョウを見る確率は非常に低いですが、近年のエコツーリズムの発展により、以前より可能性は高まっています。

ユキヒョウを見る可能性が高い地域

- インド・ラダック地方のヘミス国立公園

- モンゴル西部のアルタイ山脈地域

- キルギスのサリチャット・エルタシュ保護区

- ネパールのアンナプルナ保全地域

これらの地域では、経験豊富なガイドと共に、特別に計画されたツアーに参加することで、ユキヒョウを観察できる可能性があります。

しかし、それでも観察成功率は10〜20%程度と言われています。

ユキヒョウの子どもの生存率は?

野生のユキヒョウの子どもの生存率は約50%程度と推定されています。

つまり、生まれた子ユキヒョウの約半数は成獣になる前に死亡してしまうのです。

子ユキヒョウの主な死亡原因

- 栄養不足(母親が十分な獲物を確保できない場合)

- 極端な気象条件(特に厳しい冬の低温)

- 病気や寄生虫感染

- 他の捕食者(オオカミなど)による捕食

- 人間活動による間接的影響(母親の死亡など)

この生存率は、他の大型ネコ科動物と比較しても低くはありませんが、ユキヒョウの繁殖率自体が低いため(2〜3年に一度の出産)、個体数の回復は非常に遅いプロセスとなります。

モンゴルでのGPSカラー追跡調査では、子ユキヒョウの死亡の約40%が最初の3か月に集中していることが判明しています。

この時期を乗り越えると、生存率は大幅に上昇することが分かっています。

ユキヒョウの保全が成功している地域はある?

はい、いくつかの地域ではユキヒョウ保全が成功し、個体数が回復しています。

保全成功の事例

- ブータン:国土の70%以上を森林または保護地域として維持し、安定した個体数を維持

- インド・スピティ渓谷:地域主導の保全活動により、10年間で個体数が約40%増加

- モンゴル西部:持続可能な牧畜プログラムの導入で、2012年以降個体数が安定

- キルギス・サリチャット保護区:密猟防止と地域参加型保全で個体数が2倍に増加

これらの成功地域に共通するのは、以下の要素です。

成功の共通要因

- 地域コミュニティの積極的な参加と利益共有

- 科学的調査に基づく保全計画

- 長期的・安定的な資金提供

- 国際協力と技術支援

- 包括的アプローチ(生態学、経済学、社会学の統合)

特にインド・スピティ渓谷の事例は注目に値します。

ここでは元密猟者が「ユキヒョウ・ガーディアン」として雇用され、調査や保全活動の最前線で活躍しています。

彼らの地域知識と技術が保全成功の鍵となっているのです。

これらの成功事例は、適切な方法と十分な資源があれば、ユキヒョウの未来に希望があることを示しています。

日本とユキヒョウの関係は?

日本にはユキヒョウは生息していませんが、日本はユキヒョウ保全において重要な役割を果たしています。

日本とユキヒョウの関係

- 研究貢献:日本の研究者によるユキヒョウ生態研究

- 資金提供:日本政府やNGOからの保全資金提供

- 技術支援:カメラトラップなどの日本製技術の活用

- 動物園での繁殖:種の保存計画への参加

- 普及啓発:日本国内でのユキヒョウ保全啓発活動

特に日本の動物園は、国際的な種保存計画に積極的に参加しています。

多摩動物公園、札幌市円山動物園、富山市ファミリーパーク、福山市立動物園などがユキヒョウを飼育・展示し、繁殖プログラムにも貢献しています。

読者へのメッセージ

ユキヒョウ保全の重要性と緊急性

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

ユキヒョウは単なる美しい動物ではなく、高山生態系全体の健全性を象徴する存在です。

ユキヒョウを守ることは、高山環境全体を守ることにつながります。

そしてその高山環境は、私たち人間を含む何十億もの生命に水を供給する「アジアの水塔」です。

しかし現在、個体数が推定4,000〜6,500頭という極めて脆弱な状況下に置かれています。

密猟、生息地破壊、気候変動という三重の脅威に直面するユキヒョウの未来は、私たち人間の行動にかかっています。

特に緊急性が高いのは、生息地の分断化への対策です。

連続した生息地がなければ、遺伝的多様性が失われ、近親交配による健全性の低下が進みます。

こうした問題は一度進行すると、回復が極めて困難になるのです。

一方で、この記事でご紹介したように、適切な保全活動によってユキヒョウの個体数が回復している地域もあります。

これは私たちの努力次第で、ユキヒョウの未来を変えられることを示しています。

あなたの選択がユキヒョウの未来を変える

「遠い山の上の動物を、私が守れるのだろうか?」

そう思われるかもしれません。

しかし、あなたの日々の選択や行動が、確実にユキヒョウの未来に影響を与えています。

消費者として、情報の発信者として、市民として、私たちには多くの力があるのです。

・持続可能な商品を選ぶこと

・正確な情報を広めること

・保全団体を支援すること

これらの小さな行動の積み重ねが、大きな変化を生み出します。

インドのラダック地方では、一人の女性が始めた小さな工芸品制作グループが、今では数百人の女性たちの生計を支え、ユキヒョウ保全の重要な資金源となっています。

モンゴルでは、一握りの牧民から始まった「ユキヒョウ・フレンドリー」な牧畜方法が、今では広大な地域に広がっています。

このような事例は、個人の行動が大きな変化を起こせることの証明です。

子どもたちに伝えたいこと

今の子どもたちが大人になった時、どんな世界を見ることになるでしょうか?

ユキヒョウが野生で生き生きと暮らす世界でしょうか?それとも博物館の剥製でしか見られない世界でしょうか…?😢

この答えを決めるのは、私たち現代世代の選択と行動です。

子どもたちにユキヒョウについて教えることは、単なる知識の伝達ではありません。

自然の美しさ、生態系のつながり、そして私たち人間の責任について教える貴重な機会なのです。

ユキヒョウの物語を通じて、子どもたちは自然保護の重要性、生物多様性の価値、そして行動を起こす勇気を学ぶことができます。

モンゴルやインドの学校では、ユキヒョウについて学んだ子どもたちが、家族や地域社会に保全の重要性を伝える「変化の担い手」となっています。

あなたにもできることがあります。今日から行動を起こしませんか?